FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DEN VERWANDTEN DER ELEFANTEN

Mit welchen Tieren sind Elefanten verwandt?

Im zoologischen System stehen die Elefanten heute für sich allein

in einer als "Rüsseltiere" bezeichneten Ordnung. es hat sich l�ngst gezeigt, dass

sie nichts mit Nashörnern, Flu�pferden, Tapiren oder Schweinen verbindet, die man

früher ebenso wie als "Dickhäuter" bezeichnete. Das typische Merkmal der

Rüsseltiere ist der Rüssel, der der Ordnung den Namen gab.

Sicher gehören Elefanten zur gro�en Gruppe der Huftiere. Fragt man jedoch einen Zoologen, welches Tier

den Elefanten am nächsten verwandt ist, mu� er auf Tiere verweisen, die selbst gar keine

richtigen Huftiere sind und in ihrem Erscheinungsbild überhaupt nicht an Elefanten

erinnern.

Einerseits handelt es sich um die Schliefer und zum anderen um die Sirenen oder

Seekühe. Die heute lebenden Schlieferarten sind kleine, bepelzte, etwa

murmeltiergro�e Tiere. Die Seekühe sind robbenähnliche, pflanzenfressende Wasserbewohner.

Beide Ordnungen zeigen in Skelett und Gebi� gewisse Ähnlichkeiten mit den Elefanten, die

eine nahe Verwandtschaft zwischen diesen äu�erlichen so unterschiedlichen Tieren

nahelegen.

Was wissen wir von den Vorfahren der Elefanten?

Rüsseltiere waren früher in vielen Arten über die ganze Erde

verbreitet, aber all diese Formen starben schon frühzeitig aus. Zahlreiche Knochenfunde belegen die einst gro�e Bedeutung

und Verbreitung der Rüsseltiere. Die ältesten Verwandten der Elefanten fand man im heutigen Ägypten.

Sie lebten vor etwa 25 bis 37 Millionen Jahren. Es waren noch recht kleine Tiere mit einem kurzen Rüssel,

der in etwa dem des heute lebenden Tapirs ähnelte. Rüssel enthalten keine Knochen und hinterlassen bei der

Versteinerung des Skeletts deshalb keine Spuren. Jedoch führt der Besitz eines Rüssels zu starken Veränderungen

des Schädels. Je grö�er er ist, desto mehr Platz wird für den Ansatz seiner Muskeln benötigt, und desto

kürzer ist der Unterkiefer. So kann man aus den Fossilfunden indirekt ablesen, da� im Laufe der Entwicklung

der Rüsseltiere der Rüssel immer stärker ausgebildet wurde. Aber nicht nur die Rüssel wurden länger.

Die anfangs ziemlich kleinen Rüsseltiere entwickelten im Laufe der Jahrmillionen immer grö�ere Vertreter.

Insgesamt war die Ordnung der Rüsseltiere so erfolgreich, da� si von ihrer afrikanischen Urheimat aus zunächst ganz

Europa und Asien, später �ber eine wiederholt aus dem Meer auftauchende Landbrücke (die sog.

"Beringerbrücke") hinweg Nordamerika und schlie�lich in der Eiszeit auch Südamerika besiedeln konnten. sie lebten

also auf allen Kontinenten bis auf Antarktika und Australien.

Wie anpassungsfähig sie waren, zeigt das Beispiel des Kältesteppenmammuts. Diese zottig bepelzten elefantenähnlichen Tiere mit ihren

langen, gebogenen Sto�zähnen lebten in der Eiszeit in den Steppengebieten Nordamerikas,

Asiens und Europas, also auch im heutigen Deutschland. Ihr Lebensraum war klimatisch unwirtlich. Im Dauerfrostboden Sibiriens findet man immer wieder Mammuts,

die gleich nach ihrem Tode gefroren sind und bis heute nicht auftauten. Obwohl seitdem mindestens 8000 Jahre vergangen sind, fressen

Wölfe und Hunde noch davon, und auch wi�begierige Menschen haben unbeschadet Mammutfleisch gekostet. Gegen Ende der letzten Eiszeit

waren alle Arten der Rüsseltiere bis auf die Elefanten ausgestorben.

Warum sind so viele Rüsseltiere ausgestorben?

Da alle anderen Rüsseltiere ausgestorben sind, ist es ein gro�es Glück, da� die Elefanten überlebten. Warum alle anderen Arten von der Erde verschwinden sind, wissen wir nicht.

Gerade über das Aussterben des Mammuts gibt es viele Theorien, darunter auch die Annahme einer gro�en Naturkatastrophe. Da die Mammuts am Ende der letzten gro�en Eiszeit verschwanden, kann man z.B. vermuten,

da� weite Teile ihres Lebensraumes vom Schmelzwasser der riesigen Gletscher

überflutet wurden. Viele Tiere könnten in Sümpfen und Morästen umgekommen sein, in die sie im Winter bei gefrorenem Boden

hineingelaufen waren.

Es ist auch denkbar, da� es zur Zeit des Aussterbens der Mammuts plötzlich mehr Schnee gab oder dieser stärker verharschte, so da� die Tiere kein Futter mehr finden konnten. Vielleicht trifft

auch die Theorie zu, da� der Mensch durch eine verbesserte Jagdtechnik und durch seine starke zahlenmä�ige Zunahme für den Rückgang der Mammuts verantwortlich wurde. Wie so oft beim Aussterben einer

Tierart dürfte es ein Zusammentreffen von verschiedenen, das Leben der Tiere erschwerenden Umständen gegeben haben.

FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DEN HEUTIGEN ELEFANTEN UND IHRER VERBREITUNG

Wieviele Elefantenarten gibt es gegenwärtig?

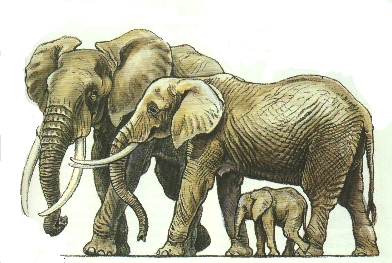

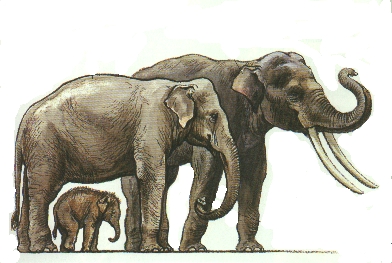

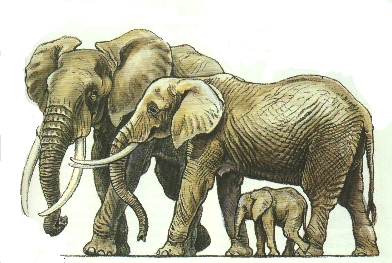

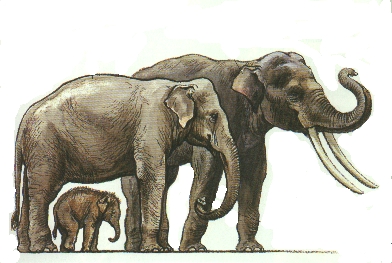

Oft spricht man einfach von DEM Elefanten. Das ist nicht richtig. Man unterscheidet zwei Arten: Den Afrikanischen und den Asiatischen (oder Indischen) Elefanten.

Beide unterscheiden sich in einer ganzen Reihe von Merkmalen so stark voneinander, da� man sie sogar verschiedenen Gattungen zuordnet.

Der Afrikanische Elefant hei�t wissenschaftlich LOXODONTA AFRICANA, der Asiatische ELEPHAS MAXIMUS. Einige Zoologen wären mit der Antwort, es gäbe heute

nur noch 2 Elefantenarten, nicht zufrieden. Gelegentlich tauchen in Afrika sehr kleine Tiere, sogenannte Zwergelefanten auf, die zu einer dritten Art geh�ren k�nnten.

Während einerseits angenommen wird, da� es sich nur um einzelne, besonders klein geratenen Tiere handelt, wurde andererseits die Behauptung aufgestellt, in einem entlegenen Gebiet Westafrikas gäbe es

durchweg kleine Elefanten, die sich mit anderen weder zu Herden zusammenschlie�en noch paaren würden. Sie wurden daher unter

dem Namen LOXODONTA PUMILIO beschrieben.

Abgesehen von der Frage, ob es Zwergelefanten überhaupt gibt, lassen sich beim Afrikanischen Elefanten zwei Unterarten klar unterscheiden: der Gro�ohr- oder Savannenelefant und der kleinere Rundohr- oder Waldelefant. Beim Savannenelefanten laufen die Ohren nach unten hin spitz zu, beim Waldelefanten

sind sie unten rund. ein weiteres gutes Unterscheidungsmerkmal sind die Sto�zähne: Die des Waldelefanten sind dünner und gerade zur

Erde gerichtet, die des Steppenelefanten zeigen nach schräg vorn und biegen sich nach ober.

Vom Asiatischen Elefanten sind vier Unterarten bekannt. Er ist ein reines Waldtier.

In welchen Ländern kann man Elefanten in freier Wildbahn begegnen?

In historischer Zeit kamen Elefanten in Afrika noch vom Kap der Guten Hoffnung bis zur Küste des Mittelmeeres vor.

Von West nach Ost erstreckte sich ihr riesiges Verbreitungsgebiet vom Atlantik bis nach China.

In Asien schlo� es auch die Inseln Sri Lanka (Ceylon), Sumatra und Java ein. Ob es auch auf Borneo immer Elefanten gab oder sie dort vor Jahrhunderten vom Menschen eingeführt wurden, ist nicht klar.

Die Elefanten Javas starben bereits im Altertum aus.

die Verbreitungsgebiete der Afrikanischen und Asiatischen Elefanten berührten sich etwa im Raum des heutigen Suezkanals. Vor etwa 3000 Jahren konnten die Könige Assyriens und die ägyptischen Pharaonen noch in Mesopotamien (im Gebiet des heutigen Irak) Elefanten jagen.

Dort sind sie längst ausgestorben.

Heute ist der ursprüngliche Lebensraum der Elefanten praktisch vollständig besiedelt oder landwirtschaftlich genutzt. Wälder wurden gerodet und Wüsten dehnten sich aus.

Für das grö�te lebende Landsäugetier ist wenig Platz geblieben. Heute findet man beide Elefantenarten nur noch in relativ kleinen voneinander isolierten Schutzgebieten in Afrika und Asien.

Wie unterscheiden sich Afrikanischer und Asiatischer Elefant?

Wenn man beide Arten im Zoo nebeneinander sieht, kann man sie recht leicht auseinanderhalten.

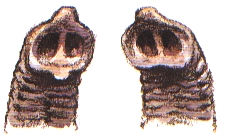

Das sehr gro�e Ohr des Afrikanischen Elefant ähnelt im Umri� Afrika, das des Asiatischen Indien. Der Asiatische Elefant ist kleiner als der Afrikanische , sein Rücken ist nach oben gebogen.

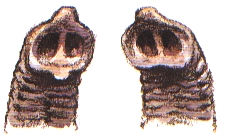

Die Rüsselspitze des "Afrikaners" hat zwei Rüsselfinger, die des "Inders" nur einen. Und schlie�lich tragen beim Afrikanischen Elefanten Männchen und Weibchen wohlausgebildete Sto�zähne, beim asiatischen sind die Sto�zähne der Weibchen so klein,

da� sie äu�erlich meist nicht sichtbar sind. Um einen der in Zoos selten gewordenen Waldelefanten zu erkennen, mu� man schon sehr genau hinsehen. Ein gutes Unterscheidungsmerkmal sind die dünnen, geraden Sto�zähne.

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR NÄHEREN BETRACHTUNG DER ELEFANTEN

Wie gro� sind Elefanten?

Der Afrikanische Elefant ist das mächtigste heute lebende Landtier. Bullen bis etwa 4 Meter hoch. Asiatische Elefanten messen selten mehr als 3 Meter.

Mit bis zu 7000 kg Gewicht ist ein Elefantenbulle etwa zweimal so schwer wie ein Flu�pferd oder dreimal so schwer wie ein Nashorn. Elefantenkühe sind deutlich leichter und kleiner.

Natürlich ist es schwer, einen in freier Wildbahn lebenden Elefanten zu messen und zu wiegen. Daher stammen viele Daten von Zoo- und Zirkuselefanten, die aufgrund ihrer ruhigeren Lebensweise

möglicherweise schwerer sind als freilebende Tiere.

Zwergelefanten, die ohne Zweifel eine eigene Art waren, gab es während der Eiszeit auf verschiedenen Inseln, vor allem im Mittelmeer. Manche dieser Tiere erreichten voll ausgewachsene gerade die Grö�e

eines heutigen neugeborenen Elefanten, also knapp einen Meter!

Sind die Sto�zähne nur eine Verzierung?

Die Sto�zähne der Elefanten sind riesige, umgewandelte Schneidezähne des Oberkiefers. Sie sind nützliches Werkzeug, aber ganz offensichtlich

nicht lebensnotwendig. Wie könnten sonst die Kühe, die oftmals Jungtiere zu verteidigen haben, so schlecht damit ausgestattet sein? Und auch völlig sto�zahnlose Elefanten sind voll lebensfähig.

Ohne Zweifel praktisch sind die Sto�zähne aber als Brechstange oder Hebelwerkzeug. Sie werden oft benutzt, um Rinde von Bäumen abzuschälen oder weiches Holz zu zerlegen. Mit ihrem Rüssel und den Sto�zähnen graben

Elefanten in der Trockenzeit auf der Suche nach Wasser tiefe Löcher. Nachdem sie ihren Durst gelöscht haben, nutzen auch andere Tiere diese Wasserstellen und werden so oft vor dem Verdursten gerettet.

Bei den Bullen können die Sto�zähne auch als eine Art "Statussymbol" angesehen werden. Zur Verteidigung gegen Feinde und bei Kämpfen untereinander werden sie selten benutzt.

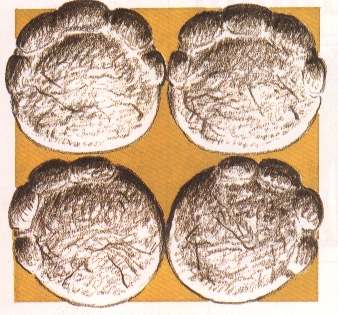

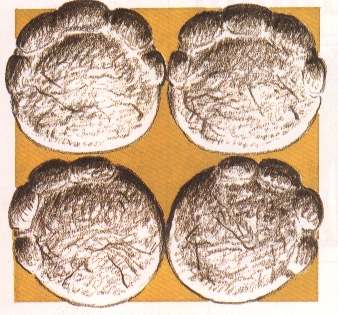

Zur Verankerung der Sto�zähne und um der mächtig entwickelten Rüsselmuskulatur genügend Ansatzfläche zu geben, mu� der Schädel eines Elefanten sehr gro� sein.

Zusammen mit dem oft erheblichen Gewicht der Sto�zähne wäre er für einen Elefanten kaum noch zu tragen, wenn die Knochen des Schädels nicht mit Hohlräumen durchsetzt wären. diese "Leichtbauweise" hat der Mensch den Tieren abgeschaut und setzt sie in der Technik ein.

Der Grö�enrekord für Sto�zähne wird von einem Afrikanischen Elefantenbullen mit 4,10 Metern Länge und einem Gewicht von 200 kg für beide Sto�zähne zusammen gehalten. Es soll aber auch schon einmal einen einzelnen Zahn mit 117 kg Gewicht gegeben haben.

Für den Asiatischen Elefanten sind Sto�zähne von 2,70 m Länge und zusammen 145,5 kg bekannt.

eine besonders beeindruckenden Nutzung der Sto�zähne zeigen die Elefanten am Vulkan Mount Elgon, der auf der Grenze zwischen Kenia und Uganda liegt. Elefanten steigen in diesem Gebiet auf der Suche nach salzhaltiger Erde, die sie zum Leben benötigen, hoch ins Gebirge.

Vermutlich Hunderte von Elefantengenerationen haben eine über 160 m tiefe Höhle gegraben, die auch heute noch regelmä�ig besucht wird. Hier brechen sie mit ihren Sto�zähnen Gestein los und zermalmen es zwischen ihren schuhschachtelgro�en Backenzähnen. Natürlich werden die Sto�zähne dadurch sehr abgenutzt.

Sie wachsen aber nach, solange der Elefant lebt.

Wie ist der Rüssel entstanden?

Der Rüssel ist keine extrem vergrö�erte Nase, wie man auf den ersten Blick glauben könnte, sondern er wurde im Laufe der Stammesgeschichte der Rüsseltiere aus der Oberlippe und Nase gebildet.

Hauptsächlich besteht der Rüssel aus Muskeln. Der berühmte französische Zoologe Georges Cuvier (1769-1832) zählte darin rund 40000 teils längs, teils quer verlaufende Muskelbündel. Sie verleihen dem Rüssel

eine Beweglichkeit in alle Richtungen, sie Können ihn strecken und zusammenziehen. Welche

Kraft ein solcher Muskelschlauch entfalten kann, stellen Riesenschlangen unter Beweis, die durch Umschlingen selbst die Knochen ihrer Beutetiere zerbrechen können.

Welche Funktionen erfüllt der Rüssel?

Ein Elefantenrüssel kann gefährlich sein. Er wird aber nicht zum Umschlingen, sondern als wuchtige Schlagwaffe benutzt. Die Verwendung als eine Art "Gummiknüppel" ist jedoch eine Ausnahme. Normalerweise dient der Rüssel friedlichen Zwecken. Die Nasenherkunft des Rüssels kann man heute noch gut erkennen:

Elefanten benutzen ihn zum Riechen und Atmen. Besonders praktisch ist, da� der Rüssel beim Durchqueren von Seen und Flüssen als Schnorchel verwendet werden kann.

Die Oberlippe, die ja auch beim Menschen sehr empfindlich ist, verleiht dem Rüssel ein sehr gutes Tastvermögen. Sicher unterscheiden Elefanten im Zoo zugeworfene kleine Münzen von Brot. Mit kleinen fingerähnlichen Fortsätzen an der Rüsselspitze können die Tiere auch winzige Gegenstände erfassen und heben. Sogar zugeworfene

Spaghetti sammelt ein Zooelefant sicher auf. Weil der Hals so kurz ist, kann sich ein Elefant schlecht zum Boden bücken, um mit dem Mund Nahrung oder Wasser aufzunehmen.

Auch hier leistet der Rüssel gut Dienste. Grasbüschel werden umfa�t, ausgerupft und zum Mund geführt, wobei zuvor sorgfältig die Erde an den Vorderbeinen abgeklopft wird. Mit ihrem langen Rüssel können Elefanten in einer sonst nur Giraffen zugänglichen Höhe Blätter, Zweige und Früchte äsen und die Äste so kraftvoll

schütteln, da� keine reife Frucht an ihnen hängen bleibt.

Weil der Hals so kurz ist, kann sich ein Elefant schlecht zum Boden bücken, um mit dem Mund Nahrung oder Wasser aufzunehmen.

Auch hier leistet der Rüssel gut Dienste. Grasbüschel werden umfa�t, ausgerupft und zum Mund geführt, wobei zuvor sorgfältig die Erde an den Vorderbeinen abgeklopft wird. Mit ihrem langen Rüssel können Elefanten in einer sonst nur Giraffen zugänglichen Höhe Blätter, Zweige und Früchte äsen und die Äste so kraftvoll

schütteln, da� keine reife Frucht an ihnen hängen bleibt.

Ferner ist der Rüssel eine Saugpumpe, mit der Wasser aufgesaugt wird und in den Mund oder zur Kühlung über den Körper gespritzt wird. Trinken kann der Elefant durch seinen Rüssel nicht, genausowenig wie wir mit unserer Nase. Er würde Wasser in die Luftröhre bekommen und sich fürchterlich verschlucken. Er saugt das Wasser lediglich hoch

und spritzt es sich in den Mund. Eine Rüsselfüllung umfa�t etwa 10 Liter.

Erstaunlich ist, da� Elefanten mit dem Rüssel auch Sand und Staub aufsaugen, um damit ihre empfindliche Haut einzupudern. Schlie�lich kann der Rüssel auch als Trompete oder Flöte benutzt werden.

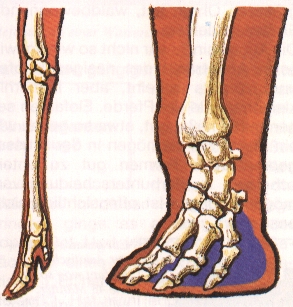

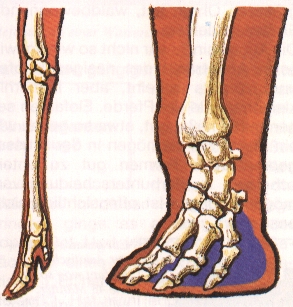

Haben Elefanten nicht ungewöhnliche Fü�e?

Das enorme Gewicht eines Elefanten kann nur von säulenartigen Beinen getragen werden, in denen es keine Knicke gibt, die die Knochen auf Biegung beanspruchen würden. So wirken Elefantenfü�e auf uns tatsächlich etwas merkwürdig. Sie sind zum Beispiel viel weniger deutlich vom Bein abgesetzt als bei vielen anderen Tieren.

Von den Zehen sieht man nur die breiten Nägel. die eigentlichen Zehen sind ganz in den Fu� einbezogen. Ihre Zahl schwankt innerhalb der Arten ein wenig.

Sieht man sich im Museum das Skelett eines Elefantenfu�es an, so erkennt man, da� der Elefant eigentlich wie eine Dame auf hohen Absätzen geht: Die Knochen des Fu�es sind steil aufgerichtet, deshalb bezeichnet man Elefanten auch als Zehenspitzen- oder Sohlenspitzengänger. An einem lebenden Elefanten kann man das nicht erkennen. Dicke Polster aus Bindegewebe lassen den Fu� rund und massiv erscheinen.

Trotz ihres enormen Gewichts können sich Elefanten mit diesen dicken Sohlen praktisch lautlos bewegen. Diese sind so beweglich und dehnbar, da� sie sich Geländeunebenheiten wie Kreppsohlen anpassen. Elefantenfü�e sind sehr empfindlich, daher mu� bei in Gefangenschaft gehaltenen Elefanten auf eine sorgfältige Fu�pflege geachtet werden.

Trotz ihrer scheinbaren Plumpheit setzen Elefanten ihre Fü�e sehr geschickt ein. So benutzen sie sie, um erde zu lockern und zusammenzuschieben und zum festhalten und Zertreten von Zweigen, die sie zerkleinern wollen. Achtsam und vorsichtig steigen dressierte Elefanten über ihnen am Boden liegenden Wärter hinweg oder balancieren auf Holzblöcken.

Warum haben Elefanten so gro�e Ohren und so kleine Augen?

Warum haben Elefanten so gro�e Ohren und so kleine Augen?

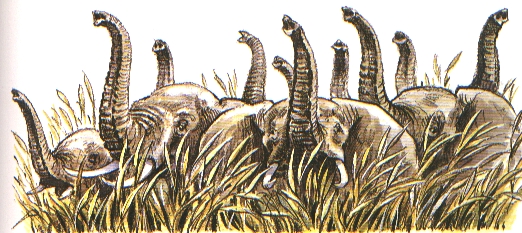

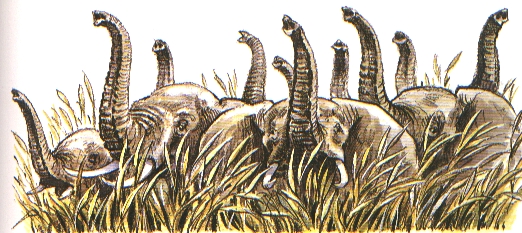

Bei den meisten Säugetieren ist ein Sinnesorgan merklich leistungsfähiger als die anderen. Bei den Elefanten scheint der Geruchssinn besonders gut entwickelt zu sein. Sie beschnüffeln alles, in unbekanntem Gelände sogar den vor ihnen liegenden Boden. in hohem Gras nehmen sie mit erhobenem Rüssel zweifellos besser die Herkunft eines herangewehten Duftes auf, als Tiere, die

ihre Nase nicht über das Gras erheben können. Elefanten riechen Artgenossen in einer Entfernung von bis zu 5 km. Sie erkennen sich sogar ohne sich zu sehen, nur an dem für jeden Elefanten typischen Eigengeruch.

Elefanten können auch sehr gut hören. Sie verständigen sich mit einer Vielzahl von Lauten, von denen einige für Menschen nicht hörbar sind, andere erinnern uns an tiefe Orgelpfeifen.

Die Grö�e der Ohrmuscheln hat allerdings wenig mit dem guten Gehör zu tun. Sie haben einen andere Aufgabe: Elefanten können nicht schwitzen, sie haben also stets das Problem, da� sich ihr Körper überhitzt. Schon eine geringe Erhöhung der Körpertemperatur kann wie Fieber beim Menschen tödliche Folgen haben. Zudem haben Elefanten im Verhältnis zu ihrer gro�en Körpermasse nur eine recht kleine Oberfläche, über die Wärme abgegeben werden kann. Man kann sich das gut veranschaulichen, indem man sich statt des Elefanten einen gro�en Teller mit hei�er Suppe vorstellt. Dieser hat nur eine recht kleine Oberfläche über die Wärme abgegeben wird. So dauert des lange, bis die Suppe im Teller kalt wird. Nimmt man dagegen einen Löffel von dieser hei�en Suppe und pustet, so kühlt die Flüssigkeit (die jetzt eine im Verhältnis zur Menge grö�ere Oberfläche hat),

schnell ab. In ähnlicher Weise vergrö�ert der Elefant durch seine gro�en Ohren seine Oberfläche erheblich (pro Ohr bis zu 3 qm) und hat so eine grö�ere Körperoberfläche zur Abgabe von Wärme zur Verfügung. Das erhitzte Blut wird durch feine Adern überall in der Ohrmuschel verteilt und dort abgekühlt. Dieser Kühlungseffekt wird durch dauerndes rythmisches Wedeln mit den Ohrmuscheln, was wie ein Fächer wirkt, unterstützt. So ist es leicht verständlich, da� der Savannenelefant, der in seinem

Lebensraum wenig Schatten findet, die grö�ten Ohren hat, waldbewohnende Elefanten kleinere.

Die Augen sind zwar nicht so winzig, wie es in Anbetracht des riesigen Kopfes und Körpers scheint, aber immerhin kleiner als die der Pferde. Sie vermögen in der Dressur geometrischen Formen gut zu unterscheiden, ihr Farbunterscheidungsvermögen dagegen ist offensichtlich nicht besonders gut.

Sind Elefanten sehr klug?

Nach einem gängigen Sprichwort sollte man das Denken den Pferden überlassen, denn sie hätten die grö�eren Köpfe. Was mü�ten erst die Elefanten in dieser Hinsicht zuwege bringen, ginge es einfach nach der Kopfgrö�e! Und wirklich gilt das Gedächtnis eines Elefanten als phantastisch. ("Er hat ein Gedächtnis wie ein Elefant!"). Hat man jedoch im Museum

einmal die Gelegenheit, einen aufgesägten Elefantenschädel zu sehen, so stellt man fest, da� das Gehirn im Verhältnis zur Schädelgrö�e recht klein wirkt. Dennoch ist es mit 5,5 kg Gewicht das grö�te und schwerste Hirn aller heutigen Landtiere.

Die enorme Schädelgrö�e ist leicht zu erklären, wenn man sich einmal überlegt, welche Anforderungen der Schädel erfüllen mu�. Da benötigen die zahlreichen und kräftigen Muskeln das Rüssels und der Ohren Ansatzflächen. An der Rückseite des Kopfes gilt das gleiche für

das bis zu 8 cm starke Nackenband, das den Kopf hält und die Muskeln, die ihn bewegen. Die schweren Zähne brauchen Halt. Um all dies sicherzustellen, mu� der Elefantenschädel schon sehr gro� sein.

Obwohl im Verhältnis zum Schädel klein, ist ein Elefantengehirn erheblich grö�er als unseres. Ginge es nach der absoluten Grö�e des Gehirns, wären Elefanten also klüger als wir. Das ist aber nicht der Fall. ein Teil des Gehirns wird stets benötigt, um Meldungen aus dem Körper zu empfangen, den Muskeln Befehle zu erteilen und die Funktion der inneren Organe zu steuern.

Dafür brauchen gro�e Tiere mehr Hirnmasse als kleine. Setzt man das Gehirn in Beziehung zur Körpermasse, so ist das der Elefanten zehnmal kleiner als das unsere. Wer ein grö�eres Gehirn hat, ist also nicht automatisch klüger als ein Lebewesen mit kleinerem Gehirn. Man mu� die Gehirngrö�e immer im Verhältnis zur Körpergrö�e sehen.

Intelligenz lä�t sich schon beim Menschen schlecht messen. Viel schwieriger ist naturgemä� ein Vergleich zwischen Hirnleistungen von Tieren mit unterschiedlicher Lebensweise. Spitzenleistungen, zum Beispiel in der gegenseitigen Verständigung, die für im Rudel jagenede Tiere wichtig sind, brauchen Elefanten nicht zu vollbringen. Ihr Futter läuft nicht weg und braucht nicht überlistet zu werden.

Für sie ist dagegen ein gutes Gedächtnis wichtig, vor allem dort, wo sie weit umherstreifen. Sie müssen wissen, wo es zu welchen Jahreszeiten die besten Äsungsmöglichkeiten gibt, und wo die nächste Wasserstelle ist. Sie müssen sich zum Beispiel auch alle Anzeichen für die Stellen merken, an denen es sich lohnt, nach Wasser zu graben.

Elefanten in Gefangenschaft bewiesen mehrfach, da� sie ihnen vertraute Personen nach langjähriger Trennung wiedererkennen, da� ihr Gedächtnis also wirklich sehr gut ist. In Experimenten stellten Elefanten hervorragende Gedächtnisleistungen unter Beweis. So unterschied eine Elefantenkuh 20 Figurenpaare, von denen jeweils die Wahl eines richtigen Gegenstücks (ähnlich wie bei dem bekannten Spiel "Memory")

durch einen Leckerbissen belohnt wurde. Auch nach monatelanger Versuchspause wurden immer noch überwiegend richtige Enscheidungen getroffen. Raten lassen sich höchstens auf 8, Schweine auf 13 solcher Musterpaare dressieren.

Man wei� auch, da� Elefanten Melodien erkennen wie sonst nur Menschen und das absolute Tongedächtnis besitzen, der Traum eines jeden Musikers.

Dies gute Gedächtnis führt zu einer "Weisheit des Alters". Während ihrer langen Kindheit und eigentlich während ihres langen Lebens lernen Elefanten aus Erfahrungen und Dingen, die sie bei anderen sehen. Sie sind damit anderen Tieren, deren Leben von Instinkten gesteuert ist, überlegen. Lebewesen, die viel lernen und nicht rein instinktmä�ig nach einem vorgegebenen Schema reagieren, sind viel anpassungsfähiger. Ihre Erfahrungen und Beobachtungen

führen zu Schlu�folgerungen und zielgerichteten Handlungen. So führen alte, erfahrene Elefanten die Herden auf hren langen Wanderungen, weil sie wissen, da� es jetzt anderswo mehr zu fressen gibt. Auch bei Arbeitselefanten kann man gut beobachten, da� sie ein bestimmtes Ziel bei einer Tätigkeit im Auge haben, zum Beispiel wenn sie einen Holzstapel aufrichten.

Gäbe es brauchbare Ma�stäbe für tierische Intelligenz, würden die Elefanten sicher einen der vorderen Plätze belegen. Sie sind aber sicher nicht so klug wie Menschenaffen.

Was fressen Elefanten?

Elefanten ernähren sich ausschlie�lcih von Pflanzen. Im Zoo lä�t sich leicht beobachten, da� Elefanten gro�e Mengen Heu und Grünfutter, belaubte Zweige und "Kraftfutter", wie zum Beispiel Getreideschrot bekommen. Zu ihrer Tagesration gehören weiter meist einige alte Brote, Rüben, Kohlköpfe, Möhren, Äpfel und anderes.

In freieer Wildbahn benötigt ein ausgewachsener Elefantenbulle pro Tag etwa 170 kg frische Pflanzen, eine Kuh begnügt sich mit rund 150 kg. Um eine solche Nahrungsmenge zu bewältigen, müssen Elefanten 17-19 Stunden pro Tag fressen.

Elefanten bevorzugen meist Vegetation, die sie bis in 2m Höhe leicht erreichen können. Nur für besondere Leckerbissen greifen sie bis in 6m Höhe empor. Man hat den Asiatischen Elefanten - und das dürfte auch für den Waldelefanten zutreffen - als Laubfresser bezeichnet, doch er fri�t auch sehr viel Gras.

Weil der Hals so kurz ist, kann sich ein Elefant schlecht zum Boden bücken, um mit dem Mund Nahrung oder Wasser aufzunehmen.

Auch hier leistet der Rüssel gut Dienste. Grasbüschel werden umfa�t, ausgerupft und zum Mund geführt, wobei zuvor sorgfältig die Erde an den Vorderbeinen abgeklopft wird. Mit ihrem langen Rüssel können Elefanten in einer sonst nur Giraffen zugänglichen Höhe Blätter, Zweige und Früchte äsen und die Äste so kraftvoll

schütteln, da� keine reife Frucht an ihnen hängen bleibt.

Weil der Hals so kurz ist, kann sich ein Elefant schlecht zum Boden bücken, um mit dem Mund Nahrung oder Wasser aufzunehmen.

Auch hier leistet der Rüssel gut Dienste. Grasbüschel werden umfa�t, ausgerupft und zum Mund geführt, wobei zuvor sorgfältig die Erde an den Vorderbeinen abgeklopft wird. Mit ihrem langen Rüssel können Elefanten in einer sonst nur Giraffen zugänglichen Höhe Blätter, Zweige und Früchte äsen und die Äste so kraftvoll

schütteln, da� keine reife Frucht an ihnen hängen bleibt.